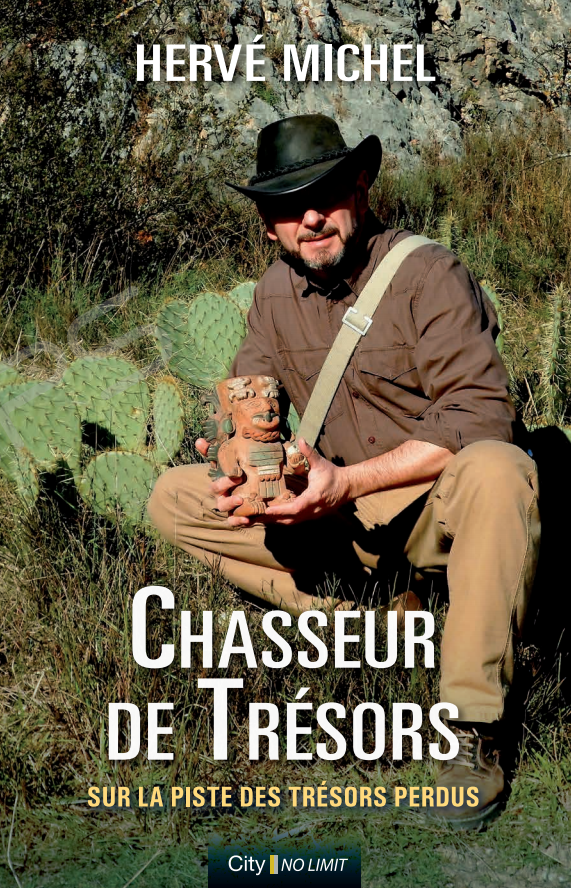

Le 2 mai 2019, sortie de mon livre : Chasseur de trésors aux éditions City. Voici une chronique parue en avant-première sur le site Occitanie Tribune.

Site officiel de l'écrivain Hervé Michel

Le 2 mai 2019, sortie de mon livre : Chasseur de trésors aux éditions City. Voici une chronique parue en avant-première sur le site Occitanie Tribune.

Mais quel peut bien être le lien entre une inspectrice des impôts un peu sadique, un pilote de chasse qui raye un village irakien de la carte, un génie de la biologie moléculaire qui tue sa femme et sa fille dans un accident de voiture, un écrivain à succès et un ancien mercenaire sauvagement assassiné à quelques mètres d’un commissariat de police ?

Je vous invite à le découvrir dans cette nouvelle que je vous offre de bon coeur.

Frank Koperski se gratta le ventre à travers le tissus crasseux de sa chemise à carreaux. Ces satanées puces le bouffaient littéralement, à moins que ce ne soient les poux que lui avait refilés la Comptable lorsqu’elle s’était glissée dans son sac de couchage, l’avant-veille. Il avait réussi à éviter le coït forcé, mais elle était restée vautrée contre lui toute la nuit, à lui lécher la poire, avec sa langue chargée en tanins. Du coup, les petites bêtes qu’elle hébergeait à titre gracieux avaient changé d’adresse. Fallait-il pour cela désormais classer les poux dans la catégorie des MST ? Koperski se promit d’y réfléchir, mais une autre fois. Pour l’instant, il avait besoin de se lever et de faire quelques pas, pour oublier ces foutues bestioles qui le pompaient jusqu’à la moelle.

Il s’avança vers le rebord du bassin à poissons sur lequel s’amusaient deux gamins blonds, de sept ou huit ans, particulièrement laids. Sans doute des petits touristes allemands. En le voyant arriver, les marmots s’arrêtèrent de jouer. Le plus âgé lui tira la langue.

Saleté de gosses, en voilà bien une de MST, pensa-t-il. Koperski n’aimait pas les enfants, c’est d’ailleurs pour cela que Brigitte l’avait quitté, quelques années plus tôt. Elle en voulait, pas lui.

— Komm her, kinder ! cria un jeune arien, flanqué d’une bonne femme couverte de taches de rousseur, aussi moche que sa progéniture.

Koperski sourit, il aimait avoir raison. Il trempa ses mains dans l’eau fraîche, faisant fuir trois poissons rouges en surcharge pondérale, à force de finir les McDo des touristes, puis il s’aspergea le visage. Les rides, à la surface, s’estompèrent lentement, bien plus lentement en tout cas que son sourire lorsqu’il découvrit son reflet dans le bassin. Il avait vraiment une sale gueule. Ses cheveux et sa barbe, jadis précieusement entretenus par Joris, le coiffeur artiste à la sensibilité exacerbée – oui, c’est pour ne pas dire homo – de la rue Montaigne, à deux pas de son luxueux loft à vingt mille boules le mètre carré, n’étaient plus que friches et désolation.

Il se prit à regretter l’Italie. Enfin, pas vraiment l’Italie, mais plutôt sa douche italienne en marbre, sa bagnole italienne au cheval cabré, ses pompes italiennes, ses costumes italiens… Il n’y avait jamais prêté garde, mais malgré ses origines polaks, il se sentait rital dans l’âme.

Le boulot, c’est le boulot, pensa-t-il, en se dirigeant vers la sortie du square.

Il passa devant la Vénus de pierre, dont les mamelons avaient été tagués à la peinture rouge par des ados boutonneux et attardés. Aux pieds de la statue, qui portait dans ses bras une corne d’abondance, une traînée noire marquait encore le lieu du drame. C’était là que l’on avait retrouvé, deux ans plus tôt, le cadavre mutilé et brûlé de Nolan Élican, un personnage trouble. Koperski s’en souvenait parfaitement, parce qu’il était en vacances dans la région, à cette époque. L’homme, un ancien mercenaire avait plus ou moins travaillé pour le gouvernement français, en Irak, puis était devenu une sorte de magna de l’immobilier, dans le nord de la France. Il était venu prendre quelques jours de repos, ici, dans le sud. Des vacances qui, au final, s’étaient transformées en repos éternel.

Élican avait eu tous les os brisés, s’était pris une balle dans le ventre et une dans la tête, avant d’être cramé, façon chamalos à cinquante mètres du poste de police. C’était gonflé !

Quelqu’un lui en voulait, c’est sûr, ironisa Koperski en empruntant le petit pont qui enjambe la rivière. Il tourna à gauche et se dirigea vers le centre-ville. Personne ne faisait attention à lui ou, tout au moins, les gens tentaient de faire comme s’il n’existait pas. Finalement, cela lui convenait plutôt bien.

Il s’arrêta devant la maison de la presse, à l’angle de la rue de la République. Il sourit en voyant, dans la vitrine, la pile de bouquins posée près d’une image géante de l’auteur, un beau mec en costard italien. Une pancarte annonçait : Découvrez le nouveau livre de Frank Koperski : Péril en la demeure.

La haute tour de verre abritait, au douzième étage, les bureaux du trésor public. Et autant dire que ce trésor-là était bien gardé par Chantal Labare, contrôleuse en chef, qui prenait son rôle de garante des finances publiques très au sérieux. La France avait besoin d’elle pour traquer tous ces profiteurs, ces contrevenants, ces voyous qu’ils soient commerçants, chefs d’entreprise, contribuables… Tous cherchaient à frauder le fisc, à plonger le pays dans la récession économique pour leur méprisable petit profit. Mais elle veillait, elle connaissait tous leurs trucs, toutes leurs astuces pour dissimuler l’argent qu’ils dérobaient à la nation.

Son bureau était à son image : ordonné, carré, tout était à sa place, pas la moindre facturette ne traînait, pas l’ombre d’un récépissé, pas le moindre faux pli administratif ne venaient détonner dans son environnement. Tout était froid et sans âme, sans surprises.

Son mari, un petit homme chauve à grosses lunettes de myope, travaillait à l’étage au-dessous. Elle était sa supérieure, au travail comme à la maison. Il ne lui était pas d’une grande utilité et en fait, elle se demandait pourquoi elle s’était encombrée d’un mec. Ah oui, elle se souvint, c’était parce qu’il fallait paraître bien établie dans la vie : une voiture, un pavillon de banlieue, une piscine et un époux. Des enfants auraient certainement complété le tableau, mais monsieur n’était pas très performant au lit. Ou peut-être était-ce elle ?

Chantal observa, à travers la porte vitrée, les trois types qui attendaient de passer dans son bureau. La tête basse, les mains serrées entre leurs genoux, ils n’en menaient pas large, car lorsque l’on était convoqué au douzième, c’est que les négociations avec monsieur Labare, au onzième avaient échoué et que l’on allait vivre un sale quart d’heure.

Elle décida de les laisser mariner encore un peu et ouvrit une chemise en carton jaune. Elle contenait le dossier de Paul Lucas. Le gars avait acheté une maison appartenant à une société immobilière, deux ans auparavant. Lui est sa femme étaient passé devant le notaire, tout avait été fait dans les règles, sauf que l’avocat qui avait traité l’affaire, avait omis de préciser aux deux notaires que l’entreprise était en liquidation judiciaire. Ce qui rendait, de fait, la vente impossible.

L’argent avait tout de même changé de mains, puis s’était volatilisé et le couple occupait illégalement les lieux depuis deux ans. Le liquidateur leur réclamait, à présent, deux ans d’arriérés de loyer.

Une histoire vraiment incroyable, qui n’arrive que dans les romans, pensa-t-elle. C’était bien dommage pour ce monsieur Lucas, mais elle ne faisait que son travail. Il devait payer, la République avait besoin de ses sous.

Chantal pressa le bouton d’appel qui afficha le numéro 628 dans la salle d’attente. Un homme se leva, hésita un instant et poussa la porte vitrée. La contrôleuse remarqua la trace blanche à son annulaire gauche. Lucas avait quitté son alliance, il venait de divorcer.

— Alors monsieur Lucas, à présent cette situation a assez duré, il faut prendre une décision. J’ai été patiente avec vous, je regrette vos malheurs, mais vous devez maintenant me proposer une solution. Je vous écoute.

Paul Lucas hocha la tête et plongea la main dans la poche de sa veste.

— Oui, vous avez raison il faut trouver une solution.

— Monsieur Lucas ! Monsieur Lucas ! Non !

À l’intérieur de la boutique, la vendeuse, une petite brune un peu boulotte et sans le moindre charme, jeta un regard méchant à Koperski. Elle détestait que les clodos stationnent trop longtemps devant la vitrine de sa librairie, ça faisait mauvais genre.

Il n’insista pas et reprit la rue de la République en sens inverse. Il passa devant le magasin de vélo où il s’arrêta quelques instants pour admirer une magnifique bécane. Il émit un petit sifflement en apercevant le prix de l’engin : 4000 euros tout de même.

Il faudrait que je m’en paye un comme cela, un de ces jours, pensa-t-il. Puis il se souvint qu’il détestait le vélo.

Le vendeur sortit de son échoppe. C’était un grand type, aux cheveux frisés et à l’allure sympa. Il leva une main amicale en voyant Koperski.

— Salut Voltaire, alors quand est-ce que tu te décides ?

Le clochard sourit. Voltaire c’était le premier nom qui lui était venu à l’esprit quand il était arrivé en ville.

— Bientôt, plus tôt que tu ne le crois.

— On ne sait jamais, avec un bon loto.

Le ton était plus complice que moqueur. Koperski le salua et reprit son chemin. Il arriva enfin sur les quais encombrés de touristes en cette saison. Il repéra un banc et s’y installa en étendant ses jambes devant lui. Il croisa ses mains derrière la nuque, appuya son dos contre le dossier de bois et ferma les yeux.

Le soleil de juillet caressait sa peau crasseuse. L’air sentait la rivière, le savon de Marseille et quelques autres fragrances agréables qu’il ne put identifier. Finalement, la vie de clochard avait tout de même des avantages par rapport à celle d’un auteur a succès. Nul besoin de se coltiner les réceptions mondaines, les mémères en chaleur, les fans admiratifs qui voulaient connaître son grand secret de réussite, les présentatrices de télé qui lui offraient une vue panoramique sur leur décolleté géant…

— Salut Voltaire, tu es parti bien vite ce matin.

Il ouvrir les yeux en reconnaissant la voix. Oh non, pas elle, pas en ce moment de communion avec la nature.

— Salut la Comptable, j’avais pas mal de boulot ce matin.

La clocharde s’assit à côté de lui, en riant.

— Pour hier soir… je ne voudrais pas que tu me prennes pour une femme facile.

— Ne t’inquiète pas, l’idée ne m’a même pas traversé l’esprit.

— J’avais juste besoin d’un peu d’affection.

— T’es pas la seule.

— Toi ?

Il balança la tête. En réalité il pensait aux puces qui étaient en train de le dévorer. Elles aussi l’aimaient bien. Non, à bien y réfléchir, il préférait la vie d’auteur à succès. Mais pour continuer à vivre cette existence dorée, il devait écrire des bouquins exceptionnels.

Son dernier polar avait cartonné. Il s’était vendu à quatre cent vingt mille exemplaires, mieux que le dernier Coben. Le secret de cette réussite tenait en un seul mot : préparation et travail… Oui, ça fait deux mots.

Koperski n’hésitait pas à mouiller sa chemise, à s’immerger dans l’environnement de ses futurs personnages. Le prochain ouvrage se déroulait dans le monde des SDF, aussi avait-il décidé de devenir lui-même l’un de ces pauvres bougres obligés de vivre dans la misère, sans le moindre costard, sans la moindre Ferrari…

Il avait fait appel à un maquilleur de cinéma pour que sa transformation soit plausible. Ensuite, grâce à quelques biftons judicieusement distribués, il avait réussi à se faire mettre en cellule avec un clochard. Son charme naturel et surtout son esprit manipulateur avait fait le reste.

La Comptable posa sa main sur la sienne, il sursauta.

— Tu viens, on rentre à la maison ? le Breton et la Mouche doivent nous attendre pour le repas.

La maison était en fait une vieille bicoque désaffectée qui servait de squat à leur petit groupe.

— Vas-y, pars devant, je reste encore un peu pour me dorer au soleil.

Elle regarda sous le banc.

— Tu n’aurais pas une bonne bouteille que tu voudrais t’enfiler seul.

— Mais non, je te jure, je veux juste profiter de cette belle matinée.

Toujours suspicieuse, la Comptable se leva et partit vers la « maison » en maugréant.

Le professeur Laurence Deremer entra dans le labo de biologie moléculaire de l’université. Toutes les lumières étaient éteintes. Seuls quelques écrans de veille diffusaient une pâle clarté à peine suffisante pour se repérer dans les allées encombrées de matériel scientifique hors de prix.

Deremer chercha l’interrupteur du plat de la main. Il manœuvra le bouton à plusieurs reprises, mais l’effet escompté ne se produisit pas. La pièce resta dans la plus totale obscurité.

Le professeur se dirigea à tâtons vers une armoire métallique dans laquelle il savait trouver une lampe torche. Il fit quelques pas, puis s’immobilisa. Il lui avait semblé entendre un bruit, une sorte de respiration un peu sifflante.

— Il y a quelqu’un ? demanda-t-il avec une pointe d’angoisse dans la voix.

Aucune réponse ne lui parvint. Mais il en était sûr, il n’était pas seul dans ce laboratoire de recherche hautement sécurisé.

Il atteignit l’armoire, l’ouvrit et se mit à farfouiller au hasard, pour retrouver la fameuse torche, sans succès.

La sonnerie de sa messagerie le fit sursauter. Il plongea la main dans sa veste pour saisir son téléphone portable. La photo de Caroline, sa femme s’affichait. Il déverrouilla l’appareil pour lire le texto dont il ne comprit pas bien le sens : « Elle n’est plus là » !

Deremer fronça les sourcils.

Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? pensa-t-il.

Il se figea et cessa de respirer pour mieux scruter le silence du labo, à peine troublé par le léger sifflement des ventilateurs des instruments électroniques. Cette fois, il en était sûr, il n’était pas seul. Quelqu’un chuchotait, non loin de lui.

— Bon sang, mais qui est là ? Je vous préviens que je vais appeler la sécurité.

Tout à coup, la lumière envahit le labo, il se retourna d’un bloc est son cœur manqua un battement.

— Joyeux anniversaire professeur !

Il y avait une dizaine de personnes, assez jeunes pour la plupart.

— Joyeux anniversaire, mon chéri !

— Joyeux anniversaire papa !

Une grande femme, à l’allure aristocratique s’avança et tendit une coupe de champagne à Deremer. Une fillette, de huit ou neuf ans à peine, à la chevelure d’un roux flamboyant, tout comme la femme, se jeta dans ses bras.

Les yeux du scientifique s’embuèrent un peu.

— Merci mes chéries, merci à vous tous mes amis, mais je dois dire que vous m’avez fait une de ces peurs…

La petite réception se prolongea tard dans la nuit. Deremer fêtait ce jour-là son anniversaire, mais aussi son départ pour la prestigieuse université de Stanford, au cœur de la Silicone Valley, qui lui avait fait une proposition a cinq chiffres. C’était la consécration d’une carrière marquée par son génie scientifique.

Lorsqu’il s’enfonça dans le siège en cuir noir de l’Audi A8, qu’il mit le contact et que le moteur commença à ronronner, Deremer se dit que sa vie était parfaite.

Caroline, sur le siège du passager, lui sourit, tandis que Léane se calait dans son réhausseur, en suçant son pouce.

Toute la famille allait prendre quelques jours de vacances dans une magnifique villa, louée pour l’occasion près de Marseille, avant le grand départ.

Deremer enclencha la première, sortit du parking et marqua un arrêt devant la barrière rouge et blanche que lui ouvrit un agent en uniforme.

Deremer baissa la vitre.

— Au revoir bob, vous ferez nos amitiés à votre femme.

Le gardien lui tendit la main.

— Au revoir, professeur, vous allez sacrément nous manquer, mais bonne chance là-bas, chez les cowboys. Au revoir, madame Deremer.

L’Audi démarra et s’engagea sur la petite route qui menait à la nationale. La puissante voiture tourna à gauche et prit la direction du sud. Cinq kilomètres plus loin, le GPS lui demanda de tourner à droite, au carrefour. Deremer regarda dans le rétroviseur, il n’y avait personne, mais il mit tout de même son clignotant.

Le paysage se déforma soudait devant lui, dans le faisceau des phares, avant même que le bruit de l’impact n’arrive à son cerveau. Le choc fut d’une violence inouïe, les vitres volèrent en éclat, la tôle se tordit dans tous les sens, le volant se rapprocha et les airbags se déployèrent dans une explosion de fumée blanche.

Lorsque Deremer ouvrit les yeux, il n’aurait su dire combien de temps après la collision, le moteur de l’Audi tournait toujours. Sa première pensée fut qu’il fallait couper le contact.

Sa nuque lui faisait terriblement mal. Péniblement, il se tourna vers Caroline, dont la tête était rejetée en arrière, sous un angle anormal. Un peu de sang coulait de ses narines. Au prix de grandes souffrances, il se tourna vers Léane. L’enfant semblait calme, paisible même, comme si elle dormait, le menton appuyé sur son torse.

Un peu plus loin, sur la route, le faisceau des phares de l’énorme 4×4 qui venait de brûler le stop dessinait une sorte de cône lumineux dans la fumée de la collision. C’était un gros modèle, un Hummer, pensa-t-il. Un homme en descendit en titubant, observa un instant la scène, appuyé contre la carrosserie, puis remonta dans le véhicule.

Deremer entendit le démarreur tourner quatre ou cinq fois, puis le moteur rugit et le 4×4 disparut dans la nuit.

— Au secours, ne nous laissez pas, aidez-nous ! hurla le professeur.

Koperski se leva finalement de son banc. Il s’étira longuement, assouplit sa nuque puis reprit le chemin de la « maison » où les autres l’attendaient. Ils avaient une sorte de rituel. Chacun faisait ce qu’il voulait de ses journées, mais à midi et le soir tout le monde se retrouvait pour le repas. C’était une manière de maintenir une certaine forme d’humanité.

Il remarqua les deux jeunes filles qui le dévisageaient, sur la rive opposée, sans doute des touristes. Elles s’échangeaient des paroles à l’oreille, puis pouffaient de rire.

Elles doivent se dire que je ressemble à Frank Koperski, pensa-t-il amusé et un peu imbu de sa personne.

Il longea le quai grouillant de monde, emprunta la passerelle et repassa une nouvelle fois devant le jardin public où avait été assassiné Élican. Il s’engagea dans la rue Paillard, une ruelle étroite et sombre puis, une fois arrivé au niveau d’un renfoncement protégé par un grillage en lambeau, il se glissa sous la clôture. Il ne prit même pas la peine de se faire discret, tout le monde savait que l’endroit était squatté. Koperski traversa un jardin en friche, jusqu’à une vaste bâtisse qui avait dû être splendide, il y avait bien longtemps.

La porte n’était pas fermée. Il pénétra dans une grande salle envahie de décombres. Au plafond pendait encore un immense lustre en cristal, unique vestige de la grandeur passée des lieux. Dans le fond, un escalier monumental grimpait à l’étage, jusqu’à un long couloir qui desservait une dizaine de pièces en enfilade. C’est là que la petite communauté avait aménagé. Chacun avait sa chambre, comme à l’hôtel, mais ici, c’était l’hôtel traîne-misère.

À droite en entrant, toujours au rez-de-chaussée, se trouvait une ancienne cuisine. Un antique piano en fonte, totalement rouillé, trônait en plein milieu de la salle. Il ne fonctionnait plus depuis belle lurette et tenter de le ranimer eut été hautement dangereux, vu l’état des évacuations de fumées.

Mais en réalité, les habitants du lieu avaient tout le confort moderne : plaques de cuissons électriques, lumière, chauffage solaire, eau chaude… rien ne manquait dans cette maison où, pourtant, le compteur EDF n’était plus qu’une vieille boîte en bakélite à moitié détruite.

Ce petit miracle provenait d’une centrale thermique tout à fait originale, fabriquée à partir de canettes de soda en aluminium, peintes en noir, d’un assemblage extrêmement complexe de pièces récupérées de-ci, de-là, de bouts de tuyaux de cuivre, d’éléments de tableau de bord de voitures et d’autres composants de récupération.

L’artisan de cette machine merveilleuse, c’était le Breton. Un grand type sec, à la barbe hirsute, aux épaules voûtées et au regard éternellement triste. Personne ne connaissait exactement son histoire, ni ne savait d’où il venait. Alors, on l’avait tout simplement surnommé le Breton, ne me demandez pas pourquoi, c’est comme cela, un point c’est tout. Tout ce que l’on savait c’est qu’il était un génie du bricolage et avait travaillé dans l’éducation nationale, prof de math, peut-être.

Koperski admirait le génial système qui apportait un confort presque anachronique dans cet environnement d’un autre âge.

Impossible d’écrire ça dans mon bouquin, personne n’y croirait, pensa-t-il en essayant de comprendre le principe de fonctionnement de la centrale.

— Ne touche à rien, Voltaire !

Koperski sursauta. C’était justement le Breton qui venait mettre en route sa machine infernale pour cuire le déjeuner. À l’autre bout de la chaîne, une plaque de cuisson commença à rougir.

La Comptable entra dans la cuisine avec une grande marmite qu’elle déposa sur la résistance électrique. Elle sourit en voyant Koperski.

— Aujourd’hui, c’est cassoulet, avec les compliments du resto du cœur.

— La Mouche n’est pas encore rentrée ? demanda le Breton, un peu contrarié.

Il n’aimait pas que l’on soit en retard pour le repas.

Le rafale du colonel Martini avait quitté le pont du Charles-de-Gaulle depuis une bonne demi-heure, déjà. Son binôme, le capitaine Océda avait dû faire demi-tour à la suite d’une panne d’instruments, du coup, Martini se retrouvait seul en plein territoire ennemi. La procédure et le bon sens dictaient l’arrêt pur et simple de la mission, mais trop de vies étaient en jeu.

Les informations étaient précises. Toutes les têtes pensantes du terrorisme international étaient actuellement réunies dans un petit village au beau milieu du désert irakien. L’occasion ne se représenterait pas de si tôt, il fallait agir vite et faire voler l’organisation en éclat, au sens propre comme au sens figuré.

L’avion volait si bas que le déplacement d’air creusait une tranchée dans le sable pulvérulent, en soulevant des gerbes de poussière.

La radio grésilla dans le casque du pilote.

— Canon leader de Sabre, me recevez-vous ?

— Ici Canon leader, je vous reçois cinq sur cinq. Parlez Sabre.

— Où en êtes-vous au niveau pétrole ?

— Je suis à l’aise, je n’ai pas encore atteint le Bingo. Par contre, on dirait que le vent se lève, je commence à voler dans la crasse. Je vais devoir prendre de l’altitude.

— Négatif Canon Leader, vous êtes dans une zone de couverture radar avec protection antiaérienne. Vous devez voler encore deux nautiques à cette altitude.

Le Rafale continua donc sa course en « No Joy », sans visibilité, des conditions de vol que Martini maîtrisait parfaitement.

La météo commençait à se dégrader sérieusement. Le vent brûlant du désert avait forci et, au loin, un mur de sable s’avançait à la rencontre du Jet. Une sacrée tempête se préparait.

Bien que l’on fût en plein jour, la lumière décrut tellement dans le cockpit, que l’éclairage de bord monta d’un cran.

Martini consulta ses instruments. C’était le moment, il tira sur le manche, et poussa la manette des gaz. L’avion se cabra et fila presque à la verticale vers le ciel dans un hurlement de réacteurs.

À travers la verrière, le pilote aperçut brièvement la cible. C’était un petit village typique, avec des maisons en torchis, alignées le long d’une rue principale. Il y avait tout au plus une vingtaine d’habitations ainsi qu’un bâtiment de plus grande taille. C’était là que les chefs de guerre se réunissaient, en ce moment même, pour décider des opérations meurtrières qu’ils allaient mener contre l’Occident.

Martini sourit. Il réservait une belle surprise à ces fumiers, dans quelques secondes.

Il vit des gens courir pour se mettre à l’abri de la tempête qui commençait engloutir le village sous des montagnes de sable. Il perdrait bientôt le visuel sur la cible, mais cela n’avait pas une grande importance. Une équipe au sol assurait le guidage laser des missiles accrochés sous ses ailes.

Martini jeta un dernier coup d’œil par la verrière. Il releva la visière fumée de son casque. Il lui avait semblé voir quelque chose d’étrange, quelque chose qui n’avait rien à faire là.

— Sabre de Canon Leader, je demande confirmation que la zone est clean !

Son système de tir lui annonçait que les gars, en bas, avaient verrouillé la cible. La radio émit quelques crachotements. Il répéta le message.

— Canon Leader de Sabre, affirmatif, l’équipe au sol confirme que tout est clean. Allez Martini, balance la purée !

Martini déverrouilla la manette de tir et pressa le bouton de mise à feu des missiles. Des flammes jaillirent sous les ailes du Rafale et deux traînées lumineuses tracèrent une ligne droite vers le hangar. En bas, les portes de l’enfer s’ouvrirent.

Une pluie de feu déferla sur le petit village. Le souffle des bombes dispersa un instant l’épais nuage de sable, offrant au pilote une vue dégagée sur la cible qu’il venait de rayer de la carte.

— Sabre de Canon Leader, la cible est détruite, je fais un dernier passage et je rentre à la maison.

Il poussa le manche et l’avion piqua du nez en effectuant une grande boucle pour revenir vers la colonne de fumée noire qui montait du sol. Il regarda le résultat de la frappe à travers la verrière. Ses yeux s’agrandirent.

— Putain, mais c’est quoi ce bordel ? hurla-t-il dans la radio.

Alors que le Breton commençait à s’énerver, la Mouche entra dans la cuisine, une bouteille de vin dans chaque main.

— Avec les compliments de la maison, dit-il en déposant ses bouteilles sur le vieux piano en fonte.

C’était un grand type un peu empâté, dont le crâne dégarni s’ornait d’une couronne de cheveux blancs. Ses yeux gris-bleu donnaient à son regard un air sévère.

— Allez, à table, lança la Comptable.

Durant le repas, pris autour d’une table de cuisine massive, vestige abandonné par les anciens propriétaires, chacun raconta sa matinée en ville. Le Breton avait fait la quête, près de l’église. Il avait récolté près de dix euros. La Mouche avait, pour sa part, donné un coup de main pour décharger la camionnette venue livrer le bar à vin de la rue de la République, d’où les deux bouteilles reçues en salaire. La Comptable, quant à elle, avait tout simplement fait le tour des poubelles.

Koperski, lui s’était contenté de buller, en profitant du soleil estival.

Tout en écoutant ces conversations totalement dénuées d’intérêt, l’écrivain prenait des notes dans sa tête. Il s’imprégnait des expressions et des attitudes de ce monde si particulier, dont il était à mille lieues d’imaginer l’existence, quelques mois plus tôt.

Cela faisait cinq semaines, déjà, qu’il s’était introduit, un peu par traîtrise il est vrai, dans le petit groupe. Il avait pensé qu’une quinzaine de jours en immersion totale suffirait pour lui donner assez de matière pour son bouquin, pourtant plus il prenait des notes et plus il se rendait compte de la panade dans laquelle il s’était fourré. Mais, il en était sûr, il allait damer le pion à Coben et, lorsqu’ils mangeraient ensemble, comme ils le faisaient quatre ou cinq fois par an, il lui dédicacerait sont roman avec un petit sourire hypocrite qui signifierait : « Allez Harlan, tu feras mieux la prochaine fois ».

Le truc, c’était que quelque chose le dérangeait chez ces gens. Ils ne semblaient pas tout à fait à leur place dans cette maison en ruine, au milieu des gravats et des immondices. Mais qui le serait ? Avait-il finalement infiltré le bon groupe test ?

Il posait régulièrement des questions aux membres de la communauté, essayant d’en savoir plus sur l’histoire de chacun, mais à chaque fois il se heurtait à un mur. Il y avait trop de souffrances, trop de drames derrière chacun d’eux.

Il n’avait pas réellement besoin de connaître précisément le vécu de ses compagnons d’infortune. Lui ce qu’il désirait, c’était un contexte qu’il pourrait décrire, des anecdotes qui habilleraient ses chapitres de vérité, des revirements de situation… Tout cela, il l’avait déjà. Mais il s’était pris au jeu et voulait à présent faire tomber les masques et savoir qui se cachait derrière la Mouche, le Breton et la Comptable.

La nuit précédente, alors qu’il tentait d’échapper à l’étreinte torride de la Comptable, ses neurones étaient entrés en surchauffe. Comme à chaque fois, le synopsis de son bouquin avait défilé devant ses yeux en une fraction de seconde et la page blanche s’était bientôt transformée en une intrigue parfaitement ficelée.

Lorsque le repas fut terminé, chacun décida d’aller faire un petit somme, à l’étage. À l’extérieur, l’air brûlait les poumons, mieux valait attendre la fin de l’après-midi pour retourner en ville.

Koperski s’allongea sur le vieux matelas, posé à même le sol, qui lui servait de lit. Une odeur douteuse provenant du grabat le prit à la gorge. C’était une effluence de sueur mêlée de relents d’urine, mais il fit contre mauvaise fortune bon cœur en pensant qu’il retrouverait bientôt son intérieur luxueux.

Les autres par contre resteraient ici. Il en éprouva sincèrement de la peine, mais ce n’était pas non plus de sa faute s’ils étaient dans cette situation. Et puis, ils allaient passer à la postérité et devenir des héros de roman. Il avait même envisagé, un instant, de leur céder une partie de ses droits d’auteur.

Koperski fouilla sous le matelas d’où il extirpa un cahier à spirale et un stylo à bille. Il se cala, dos au mur, et commença a écrire.

Son histoire raconterait comment trois SDF s’alliaient pour tuer un type auquel rien ne les reliait. Il ne savait pas encore pourquoi, ni comment, mais ces détails viendraient au fur et à mesure.

Koperski griffonna des notes durant près de deux heures encore, puis remit le cahier à sa place. Il se leva et descendit au rez-de-chaussée. Il fallait qu’il aille en ville pour passer un coup de fil.

Un chuchotement ou plutôt une conversation dont les paroles lui arrivaient étouffées, attira son attention. Cela venait de la cuisine.

Il tendit l’oreille pour tenter de comprendre de quoi discutaient les autres. Il reconnut la voix du Breton.

— On ne sait rien de ce gars, ni comment il s’appelle, ni même d’où il sort…

— Je ne crois pas qu’il soit dangereux, répondit la Comptable.

— Oh toi…

À cet instant, Koperski posa le pied sur une vieille latte tombée du plafond. Le craquement fut léger, mais suffisant pour arrêter net la conversation.

Lorsque la sonnerie stridente de son téléphone, style vieux réveil matin des débuts de l’électronique bon marché retentit, Romain Guertain sursauta. Il faillit même renverser la pile de livres devant lui. Il chercha fébrilement son portable enfoui sous un amoncellement de feuillets couverts de pattes de mouche. La photo de Frank Koperski s’affichait sur l’écran de l’iPhone.

— Monsieur Koperski, mais où étiez-vous passé, tout le monde s’inquiète, ici. Votre éditeur a téléphoné à au moins vingt reprises, ces trois derniers jours.

— Eh bien laisse-le téléphoner, ce n’est pas grave, j’ai besoin que tu fasses quelque chose, pour moi.

Romain cala le téléphone contre son oreille et fit jouer plusieurs fois le cliquet de son stylo.

— Je vous écoute, monsieur.

Romain constituait une pierre angulaire dans l’édifice de Koperski. À vingt-cinq ans, cette grande asperge au physique d’ado prépubère était un as de la recherche documentaire. Le romancier l’avait rencontré alors qu’il donnait un cours de criminologie à l’université. Après sa prestation, dans un amphithéâtre bondé, le gamin était venu le voir pour lui expliquer qu’il avait relevé une petite incohérence dans son dernier livre.

Koperski avait commencé par lui rire au nez, mais Romain avait sorti de sa musette un document dont il n’avait jamais eu connaissance. Le romancier était certes imbu de lui-même, mais également intransigeant sur la qualité de son travail, aussi l’avait-il engagé sur le champ pour quelques semaines d’essai. Il y avait maintenant deux ans de cela.

— Romain, tu vas joindre mon ami, à la PJ, le commandant Rivière et tu lui demanderas de contacter ses collègues de la région pour avoir des infos sur trois personnes, ainsi que sur un meurtre qui a eu lieu ici, il y a deux ans. Tu m’envoies tout ce que tu pourras trouver, par fax, à l’hôtel des lavandes. Il me faut un max de doc, du réalisme, tu comprends ?

Après avoir passé son coup de fil, Koperski remit son portable dans le casier de consigne qu’il avait louée à la gare pour y déposer son matériel de survie en milieu hostile : Ses vrais papiers d’identité – il s’était fait faire une fausse carte d’identité pour cette mission – son téléphone portable, des sous-vêtements propres, des fringues civilisées, trois mille euros en liquide et sa carte Visa Centurion Black. Il n’avait besoin de rien d’autre pour être heureux.

Lorsqu’il sortit du hall climatisé, la lourdeur de l’air lui fit le même effet qu’un sac plastique enfilé sur la tête. C’était comme si ses poumons refusaient de se gonfler. Il faut dire que ce mois de juillet était particulièrement torride.

Il s’effaça pour laisser passer une grosse bonne femme d’une cinquantaine d’années qui fit un écart exagéré pour ne pas risquer de le toucher.

Koperski remarqua qu’elle portait, sous le bras, un exemplaire de Péril en la demeure. Cela le fit sourire.

Il décida de faire un tour en ville avant de rentrer à la « maison ».

Lorsqu’il pénétra dans le hall d’entrée de la vieille bicoque, deux heures plus tard, un bruit dans la cuisine attira son attention. C’était comme si quelqu’un farfouillait dans des tiroirs. Il allait appeler puis se ravisa. Il se glissa silencieusement jusqu’à la porte entrouverte et, dans l’entrebâillement, aperçut la Mouche accroupi devant le piano. L’homme tenait à la main un objet enveloppé dans un chiffon couvert de taches brunes. Koperski ne put voir de quoi il s’agissait. Il fit lentement marche arrière, prenant bien garde, cette fois, à ne pas faire de bruit puis, arrivé près de l’entrée, il toussa fort. Il entendit la porte du four se refermer brusquement. La Mouche sortit de la cuisine.

— Ah c’est toi, Voltaire. Déjà de retour ?

— Bien trop chaud dehors… je retourne faire la sieste. Où sont les autres ?

— La Comptable est là-haut.

Il fit signe qu’elle devait être bourrée. Koperski hocha la tête.

— Et le Breton ?

— Pas encore rentré !

La Mouche n’était pas un loquace et puis son regard froid mettait Koperski mal à l’aise, aussi préféra-t-il laisser tomber et regagner ses quartiers.

Il passa devant la chambre de la Comptable dont la porte était restée grande ouverte. Il risqua un œil à l’intérieur. Elle dormait en ronflant bruyamment, recroquevillée en chien de fusil, agitée de petits soubresauts. Une vague de pitié le submergea. Il se promit de faire quelque chose pour elle et pour les autres, lorsqu’il aurait réintégré sa vraie vie.

À son tour il s’allongea sur sa couchette crasseuse, les bras croisés derrière la tête, en pensant avec satisfaction que Coben n’aurait jamais osé s’étendre sur une paillasse qui puait la pisse pour documenter ses bouquins. Quelques minutes plus tard, il sombrait dans une profonde inconscience, désormais indifférent aux insectes qui gambadaient sur lui.

Durant son sommeil, comme cela lui était déjà arrivé plusieurs fois, par le passé, le scénario de son futur polar se précisa. L’histoire défila dans ses rêves, comme un film sur un écran de cinéma : un homme d’affaires véreux, trois personnes issues de la bonne société, totalement ruinées et mises à la rue par lui qui s’alliaient pour lui faire la peau. Voilà une trame comme il les aimaient : simple, efficace et tellement improbable que les lecteurs ne pourraient jamais découvrir la clé de l’énigme avant le mot fin. Il ne lui restait plus qu’à se mettre au boulot, à peaufiner les détails, disséminer des indices au fil des pages et le tour était joué.

Une semaine entière s’était écoulée depuis que Koperski avait téléphoné à son collaborateur. Une semaine durant laquelle il avait encore perdu deux kilos – il en était à près de huit kilos depuis le début de son immersion – et quelques litres de sang.

Il décida donc de faire un break et de passer la nuit à l’hôtel des lavandes, un luxueux cinq étoiles, dont le patron était au courant de sa situation d’infiltré. Il fallait qu’il récupère les informations que Romain avait dû lui envoyer à présent.

Il n’eut pas besoin de chercher d’excuses pour découcher. Personne ne lui posa de question lorsqu’il expliqua qu’il ne dormirait pas là, mais dans un palace.

Les autres pensèrent à une boutade.

Après avoir pris quelques affaires dans son casier à la gare, Koperski s’éloigna du centre-ville pour ne pas être aperçu par l’un de ses compagnons d’infortune.

Sa première difficulté fut de trouver un moyen de locomotion pour se rendre à l’hôtel distant de quatre kilomètres. Il fit un détour par l’arrêt de taxi, mais en le voyant arriver, le seul chauffeur disponible remonta sa vitre. L’écrivain n’insista pas et s’engagea sur la route, à pied, bien décidé à faire du stop.

Ce n’était pas non plus la méthode idéale et il ne lui restait qu’un kilomètre à parcourir lorsque, enfin, un véhicule, un antique Peugeot Partner, s’arrêta pour le prendre.

Le conducteur, un vieux paysan édenté, sentait encore plus la sueur que lui. Fort heureusement, le voyage ne dura que quelques minutes. Et le Partner se gara au bas des marches conduisant à un vaste perron à balustre.

— Tu veux que je t’attende un peu mon gars ? Parce que, à mon avis, dans deux minutes, ils vont te mettre dehors à coup de pied au cul.

Koperski le remercia et lui assura que tout se passerait bien.

Quand il entra dans le hall, pavé de marbre jaune et blanc, l’hôtesse d’accueil se leva d’un bond et ouvrit de grands yeux.

— Monsieur ? demanda-t-elle poliment, en se tenant le plus éloigné possible du comptoir.

— La suite du poète, s’il vous plaît.

— Mais… monsieur, c’est mille cinq cents euros la nuit…

— Parfait, pour une nuit, je n’ai pas de bagages.

Il déposa sa Centurion Black devant elle.

La fille se sentit défaillir. Elle savait que ces cartes existaient, mais elle n’en avait encore jamais vu.

— Je… je crois que je vais appeler le directeur, si vous voulez bien patienter.

Elle décrocha le téléphone.

— J’allais justement vous en prier.

Deux minutes plus tard, un type élégant, un peu maniéré, au crâne aussi luisant que son carrelage en marbre, se pointa à l’accueil.

— Bonjour monsieur, nous vous attendions, j’espère que vous allez bien.

— Bonjour Jérôme ça va, merci. Peut-être ai-je reçu un fax de mon assistant ?

Jérôme acquiesça d’un air complice, puis se retourna vers la réceptionniste avec un mouvement d’impatience.

— La clé de la suite pour monsieur, Marie-Chantal. Dépêchez-vous un peu ma fille.

— Mais vous êtes sûr, monsieur ?

Jérôme leva les yeux au ciel et fit signe à Koperski qu’il avait envie de la griffer.

Lorsque Koperski fut seul dans sa luxueuse suite, il ôta ses hardes crasseuses et entra sous la douche. Il frictionna son corps ravagé par les piqûres d’insecte avec un gel douche à la fraise, puis s’étendit sur le lit, enveloppé dans un grand peignoir de bain.

Il était prêt à s’endormir, lorsque l’on frappa à la porte.

La voix du directeur de l’hôtel raisonna, dans le couloir.

— Monsieur, je vous apporte les documents expédiés par votre assistant.

La nuit commençait à tomber et, dans la maison de la rue Paillard dont les fenêtres avaient été occultées pour ne pas attirer l’attention plus que nécessaire, le Breton mit en route sa centrale électrique. La lumière inonda tout le rez-de-chaussée, créant une ambiance irréelle, presque postapocalyptique avec ces murs défoncés, ces gravats entassés un peu partout et ces fils qui couraient de la centrale vers les ampoules disséminées çà et là.

Le premier étage par contre était plongé dans le noir et seules les flammèches vacillantes de quelques bougies mâtinaient l’obscurité d’une lueur tremblotante.

Esseulée, dans sa chambre, la Comptable était mélancolique. Elle s’était habituée à la présence de Voltaire et c’était la première fois, depuis des semaines, qu’il ne dormait pas dans le squat. Il lui manquait.

Elle aimait se glisser silencieusement près de lui, la nuit, pour venir se coller contre son corps, même si elle avait bien compris qu’il n’avait pas envie d’elle. Elle aurait pourtant bien voulu, qu’il promène ses mains sur son ventre amaigri, qu’il caresse ses seins…

Elle chassa cette pensée de son esprit, a quoi bon. Au moins, la laissait-il dormir près de lui et là, les vilains cauchemars disparaissaient pour quelques heures. Les visions de sang, tout ce sang… elle n’y pensait plus avec Voltaire.

Elle décida que, ce soir là, elle occuperait sa chambre et qu’elle dormirait sur son matelas. Ainsi, elle pourrait sentir son odeur et peut-être que cela suffirait à éloigner les visions.

Elle eut de la peine pour le Breton et la Mouche, eux aussi voyaient le sang, plein de sang dans leur sommeil, mais ils n’avaient personne pour chasser ces images. Tous trois avaient pourtant cru pouvoir s’en débarrasser, deux ans plus tôt, mais non, elles étaient toujours là.

La Comptable prit donc son vieux duvet et pénétra dans la chambre de Voltaire. Elle s’allongea à plat ventre sur le grabat et enfouit sa tête dans l’oreiller crasseux. Elle inspira profondément pour emplir ses poumons de l’odeur résiduelle de cet homme qu’elle ne connaissait que depuis quelques semaines. C’était étrange, cela sentait fort, mais l’effluence n’était pas désagréable, ou repoussante comme celle de ses deux autres compagnons.

Elle remarqua une sorte de bosse sous le matelas. Elle chercha à tâtons, toujours allongée sur le ventre, ce qui était responsable de cette excroissance et extirpa le cahier de Koperski.

Après avoir hésité un instant, la Comptable l’ouvrit et commença à lire. C’était un charabia incompréhensible. L’écrivain codait systématiquement ses notes.

Confortablement installé sur son matelas à mémoire de forme, un grand verre de Bourbon Stagg Jr. sur la table de nuit, Koperski étudiait les vingt pages expédiées par Romain. C’était le rapport d’enquête complet sur l’assassinat de Nolan Élican. Notes des flics, rapport du légiste, différentes pistes suivies… tout y était. Mais tout, dans ce cas voulait dire « peau de balle », zéro, nada, l’enquête n’avait jamais abouti.

Quant à ses trois compagnons, aucune trace d’eux avant leur arrivée en ville, cinq ans auparavant. Aucun numéro de sécurité sociale, pas de permis de conduire, ces trois-là n’avaient jamais existé. Romain, le « roi » de biblio, comme il se plaisait à l’appeler, n’avait rien pu dégoter.

Curieux tout de même, j’essaierai d’en savoir plus demain, lorsque je rentrerai au squat, pensa-t-il, en rejetant la liasse de documents sur le lit. Il était bien décidé à percer ce mystère.

Il termina son Stagg Jr., se laissa voluptueusement aller en arrière et alluma l’écran accroché au mur.

On frappa à nouveau à la porte, c’était le groom service qui apportait la collation qu’il avait commandée.

Il soupa, regarda un peu la télé, puis s’endormit d’un sommeil qu’il n’avait pas connu depuis plusieurs semaines.

Koperski s’étira longuement en bâillant. L’horloge de son portable, sur la table de nuit, indiquait huit heures trente. Le soleil inondait déjà sa luxueuse suite à travers les grandes fenêtres qui donnaient sur le parc arboré de l’hôtel. Le ciel, à peine tâché de quelques traînées blanches, ressemblait à un tableau de Van Gogh.

Il se leva, prit une douche rapide, se fit monter un copieux petit déjeuner, puis enfila à nouveau ses hardes crasseuses.

Lorsqu’il débarqua dans le hall de l’hôtel, Marie-Chantal le gratifia d’un au-revoir monsieur un peu forcé. Elle ne comprenait rien à cette histoire. Pourquoi le patron avait-il donné sa meilleure suite à ce clodo et comment se faisait-il que ce dernier possède une carte de crédit que seules mille personnes en France pouvaient s’offrir ? C’était probablement une fausse, d’ailleurs le nom dessus était celui d’un écrivain célèbre dont elle connaissait parfaitement la tête. Rien à voir avec ce sale type.

Cette fois, Koperski n’eut pas la même chance que la veille. Il dut faire les quatre kilomètres qui le séparaient de la ville à pied. Il se sentait mieux, depuis que Jérôme lui avait fourni de quoi désinfecter ses vêtements.

Il décida de ne pas rentrer directement au squat. Il avait envie de faire un tour en ville et de se plonger dans la cohue des touristes venus faire le marché du dimanche. Mais avant tout, il devait faire un détour par la gare pour y déposer ses affaires. Il emprunta donc la longue avenue bordée de platanes, qui conduisait à la consigne.

La foule était si dense, qu’il ne remarqua pas qu’on le suivait.

Midi sonnait au clocher de la collégiale, dont les hautes tours ornées de gargouilles grimaçantes dominaient les toits de la ville, lorsque Koperski se glissa, une nouvelle fois, sous le grillage de clôture de la vieille maison.

Il avait apporté un sachet en plastique contenant quatre énormes côtes de bœuf et une bouteille de vin. Il trouverait bien une histoire à leur raconter, un portefeuille trouvé, par exemple. Cela pouvait arriver les jours de marché.

Il trouva ses compagnons étrangement gais et heureux de le revoir. Même la Mouche lui adressa un grand sourire en lui tapant sur l’épaule.

— Alors Voltaire, on rentre à la maison ?

Seule la Comptable paraissait contrariée, mais elle lui sourit tout de même.

Le Breton mit en marche la centrale pour faire rougir les plaques de cuisson sur lesquelles la Mouche déposa les grosses tranches de viande pour les faire cuire.

La Comptable mit la table et refusa l’aide que Koperski lui offrait.

— Non, non, tu ne t’occupes de rien aujourd’hui.

Il fut un peu surpris par tant de sollicitude, mais se dit que, finalement, il leur avait peut-être manqué. C’était bien la preuve qu’il était désormais intégré au groupe. Il allait pouvoir commencer à les cuisiner.

Toutes ces marques d’attention auraient pourtant dû le mettre en garde et plus particulièrement l’attitude joviale de la Mouche.

Lorsque la bonne bouteille que Koperski avait amenée fut totalement séchée, le Breton sortit une bouteille de rhum qu’il cachait dans un tiroir de la cuisine.

— Allez Voltaire, encore un petit pour la route.

— Bon sang, les amis, on fête quelque chose aujourd’hui ?

La Comptable se leva et s’approcha de lui. Sa physionomie avait changé, ses traits s’étaient durcis. Elle lança un petit cahier sur la table.

— Bien sûr chéri, on fête avec un peu d’avance la sortie de ton prochain livre.

Koperski la regarda d’un air stupide. Il essaya de se relever, mais ses membres étaient comme paralysés.

Le Breton sortit une petite fiole de sa poche.

— Aurais-je versé par inadvertance une goutte de cette mixture dans ton vin ? Mais c’est… de la strychnine.

— Mais comment avez-vous pu lire…

— Ton texte codé ? l’interrompit la Comptable. Il a fallu moins de cinq minutes au Breton pour le décrypter. Tu nous prends vraiment pour des sous-merdes.

— Mais ce n’est qu’une fiction, je regrette de vous avoir trompé, je vais vous expliquer…

La paralysie gagnait sa mâchoire. Koperski avait du mal à articuler ses mots.

— Ton problème, mon chéri, c’est que tu es un génie, ou alors un type vraiment malchanceux, mais je pencherai plus pour le génie.

La Mouche, qui était resté en retrait jusque-là, s’avança vers lui et planta son regard froid dans le sien.

— Ça aurait fait une magnifique histoire, trois clochards qui butent un homme d’affaires ripou. Hélas, on ne peut pas te laisser publier un truc pareil, tu comprends ?

Koperski ne pigeait pas un traître mot de ce que ces trois-là lui racontaient. Il secoua la tête.

— Comment te dire : mettre le doigt dessus, tomber juste, mettre dans le mille… ça te parle ?

L’écrivain ouvrit de grands yeux. Tandis que son esprit sombrait dans les ténèbres, la lumière se fit dans son cerveau. Il tenta de parler, mais il avait l’impression d’avoir une côte de bœuf dans la bouche.

— C’est vous… qui… Pourquoi ?

La Comptable lui caressa la nuque et attira sa tête contre son ventre. Une larme coula sur sa joue.

— Je crois qu’il a le droit de savoir, dit-elle aux autres.

Tous deux acquiescèrent de la tête.

— Tu vois, Frank… Je peux t’appeler Frank ? Elle n’attendit pas de réponse. Nous avions tous ici une vraie vie… avant. Tu vois, moi j’avais un poste haut placé au Fisc. Et puis un jour, un type ruiné par un escroc est entré dans mon bureau. Il avait tout perdu, sa maison, sa femme, ses amis. Alors il a sorti une arme et s’est fait sauter la tête, dans mon bureau. Tu imagines, Frank, je me suis retrouvée couverte de sa cervelle, j’en avais même dans la bouche. Je ne m’en suis jamais remise. Et tu sais qui était l’escroc, qui n’a jamais été condamné ? Il s’appelait Élican.

Le Breton fit, à son tour un pas en avant.

— Moi, j’étais chercheur en biologie moléculaire. Je venais d’être recruté par une université prestigieuse. J’avais une femme et une fille. Pour mon dernier jour, au labo, mes collaborateurs avaient organisé une petite fête. Le soir même, un véhicule nous a percutés après avoir brûlé un stop. Ma femme est morte sur le coup, mais pas ma petite fille. Elle aurait pu être sauvée avec des soins rapides, mais j’ai attendu deux heures, coincé dans ma voiture, avant qu’un autre véhicule ne passe par cette route déserte et nous porte secours. Le conducteur de l’autre véhicule qui avait pris la fuite, c’était Nolan Élican. Et tu sais le plus drôle, c’est que comme j’avais bu deux verres de champagne, les torts ont été partagés. Il s’en est tiré avec douze mois de suspension de permis. Et moi j’ai pris perpette dans ma tête.

Koperski entendait ces confessions dans une semi-inconscience. Il pensa à Coben qui aurait tué pour trouver un sujet pareil. Hélas, lui ne pourrait sans doute jamais écrire ce livre.

Ce fut au tour de la Mouche de prendre la parole.

— J’étais pilote de chasse, lieutenant-colonel dans l’aéronavale. Ce jour-là, je devais éliminer une cible dans le désert, des terroristes. L’équipe au sol a merdé, c’était prévisible. Pour ne pas risquer la vie de nos soldats, le gouvernement avait fait appel à une société privée, des mercenaires, pas des soldats. Ils devaient s’assurer qu’il n’y avait pas de civils dans la zone d’impact, mais ils n’en avaient rien à foutre, ce qu’ils voulaient, c’était rentabiliser leur déplacement. Alors lorsque les mariés et tous les invités sont arrivés, ils ont fait comme s’ils n’avaient rien vu.

J’ai reçu l’ordre de tir et j’ai balancé huit cents kilos de bombes en guise de cadeau de mariage. Les enfants du village étaient là aussi. Celui qui dirigeait le groupe au sol, c’était Élican.

— Ah, au fait, la dose de strychnine que je t’ai donnée n’est pas mortelle, dit le Breton.

Koperski rassembla suffisamment d’énergie pour faire bouger sa mâchoire.

— Vous n’allez pas me…

— Te tuer ? Non, bien sûr, mais j’ai peur que toi, en revanche…

La Mouche se dirigea vers le vieux piano de la cuisine, ouvrit la lourde porte du four et en extirpa un chiffon tâché qu’il déplia soigneusement. Il contenait un colt 45.

Koperski, pris de panique tenta de se secouer, mais pas un de ses muscles n’obéit à son cerveau. La Comptable tenait toujours sa tête plaquée contre son ventre. Elle se pencha vers son oreille et murmura :

— Je vais te raconter la fin de l’histoire, mon chéri. Nous avons fait à Élican ce qu’il nous avait fait. Le Breton lui a brisé tous les os, moi je lui ai fait exploser la tête et la Mouche l’a incendié. Mais n’ai pas peur, pour toi ce sera plus doux. Le Breton a réécrit tes notes, tu avoues y avoir assassiné Élican, il y a deux ans, pour prouver que tu étais meilleur que les flics et pouvoir écrire un livre extraordinaire, du jamais vu. Mais, rongé par le remords, tu as mis fin à tes jours avec l’arme que tu avais utilisée à l’époque. Merci de m’avoir raconté que tu étais là, il y a deux ans, au moment du meurtre. C’est ce qui nous a donné l’idée.

Elle pleurait à chaudes larmes, en disant cela.

Koperski tenta d’envoyer vers ses jambes tout l’influx nerveux qu’il pouvait mobiliser pour se lever et courir, mais il ne parvint même pas à opposer de résistance lorsque la Mouche lui mit le colt dans la main.

Malgré la chaleur de ce bel après-midi d’août, Romain frissonnait en suivant ce corbillard chargé de fleurs qui roulait au pas vers le cimetière de Montmartre. Quelle folle histoire.

Après avoir passé la porte principale, le convoi funéraire prit sur la gauche et s’engagea dans l’avenue Saint Charles, avant de tourner à droite sur l’avenue de Montmorency.

Comme c’est paisible, on dirait presque un petit village Sarde, les couleurs en moins, quand même, pensa Romain, en admirant l’architecture du lieu.

Le fourgon gris et noir stoppa devant un caveau ouvert, celui de Koperski. Romain se retourna vers les invités. L’inhumation se faisait en comité restreint. Il n’y avait là que les intimes : Coben, bien sûr, Mary Higgins Clarck, JK Rowling, James Ellroy, Michael Connelly et quelques amis moins médiatiques, comme Joris, le coiffeur ou encore Robert Dumont, l’éditeur de Koperski.

Il avait fallu feinter pour éviter les journalistes, à cause de ce parterre de stars de la plume, mais Romain était devenu maître dans l’art d’envoyer la presse sur de fausses pistes. Personnellement, il aurait préféré voir une meute de paparazzis se presser aux abords du cimetière, tout comme Dumont, la publicité aurait été excellente pour booster les ventes du dernier livre de l’écrivain. Mais c’étaient là la volonté de Koperski.

Quatre employés des pompes funèbres ouvrirent les portes du fourgon et déposèrent le cercueil de chêne clair sur des tréteaux, afin que les convives puissent rendre un ultime hommage à la dépouille.

Koperski s’avança, les yeux humides et posa délicatement une rose blanche sur la bière.

— Adieu la Comptable, adieu Chantal. Si au dernier moment tu n’avais pas eu des remords et si ne t’étais pas interposée en prenant la balle à ma place, c’est moi qui serais là, aujourd’hui. Tu m’as sauvé la vie, reposes en paix, je te devais bien une dernière demeure digne.

JK Rowling s’approcha silencieusement et posa une main sur l’épaule de Koperski.

— Tu as eu de la chance sur ce coup là.

— Oui, le premier coup de feu, celui qui a tué la Comptable a attiré une patrouille de gendarmerie qui faisait une ronde.

— Et les deux autres types ?

Koperski secoua la tête.

— Ils ont réussi à filer. Ils se sont évanouis dans la nature.

Février 1808, le mal rôde en Provence. Une série de meurtres étranges terrorise la population. Crimes rituels, tueur en série… ou pire encore ?

Ce nouveau roman vous conduira dans la Provence du premier Empire pour une enquête a rebondissements, en compagnie des commissaires Saint Vérand et de Clavière.

Entre les bandes de détrousseurs, une police aux méthodes musclées mais peu efficaces et une bourgeoisie aux mœurs rigides, découvrirez-vous la clé de l’énigme avant qu’il ne soit trop tard ?